Edomex: potencia criminal

noviembre 13, 2025

“¡Narcopresidenta!” retumba en México; Sheinbaum responde con represión en el zócalo

noviembre 15, 2025Desde empeñar sus bienes hasta perder la casa: Los costos económicos de las desapariciones

Una encuesta realizada a más de 300 familiares de personas desaparecidas revela el impacto económico que tienen las ausencias. La mayoría han tenido que vender sus pertenencias o pedir préstamos, y asumir la custodia de los hijos; también son frecuentes las extorsiones y los desplazamientos forzados por amenazas, frente a una Ley General de Víctimas cuyos apoyos llegan con retraso

NOTICIAS

Desde empeñar sus bienes hasta perder la casa: Los costos económicos de las desapariciones

13 de Noviembre 2025

Año tras año, Marisol recibe por correo el aviso de cobro del crédito del Infonavit que su hermano, Alfredo Tlaxcalteco Calte, solicitó para comprar una casa. Aunque ha explicado varias veces al organismo que él no puede pagarlo porque desapareció el 3 de febrero de 2010 en Xalapa, unos meses después le vuelven a requerir la deuda.

“No teníamos a veces ni siquiera para los camiones para salir a buscarlo, pues menos íbamos a tener para pagar su casa”, recuerda Marisol. Cada vez que llegaban del Infonavit, dice, tenían que volver a explicar lo que pasaba. “Hace como dos años, la señora [que fue a cobrar] se marchó llorando, porque dijo que era una situación muy triste. Cuando no termina llorando la de cobranza, somos nosotras, porque son 15 años y seguimos en lo mismo. Igual nos pasaba con el predial; lo que hice fue ponerme al corriente y pagar lo atrasado”.

Prefirió pedir un préstamo a tener que explicar nuevamente la desaparición de su hermano al desconocido que llegara con una notificación. Alfredo, de 47 años, vivió en Estados Unidos dos años; cuando regresó, abrió con Marisol un negocio familiar: una imprenta con tres plotters para hacer reproducciones de gran formato. Lograron contratar a dos personas, y Alfredo pudo incluso adquirir un coche y una cuatrimoto. Pero después tuvieron que vender todo para buscarlo, cuenta su hermana.

La desaparición de Alfredo es una de las primeras registradas en Veracruz tras el estallido de la violencia en México en 2006, mucho antes de existir las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. Durante 15 años, su familia ha tenido no solo que vender su patrimonio, sino hacer diferentes trabajos para reunir el dinero que les permita continuar investigando su paradero.

“Llegó mi mamá a hacer servilletas bordadas, y tejimos ropa para bebé para sostener la búsqueda. Y bueno, hasta el día de hoy, aunque ya hay muchos beneficios con la comisión de búsqueda, de víctimas y todo esto, pues no ha habido resultados. Mi hermano sigue desaparecido”.

En las imágenes que circulan en medios y redes sociales suele verse a familiares de personas desaparecidas durante sus búsquedas en campo, cavando la tierra, no en lo cotidiano, en sus casas, donde tienen múltiples gastos que cubrir: comida, transportes, y muchas veces el cuidado y educación de hijas e hijos que dejan con sus parientes. Las pérdidas económicas son un eslabón invisible de los impactos de la desaparición, y repercuten principalmente en la vivienda, el trabajo y la salud. Cada desaparición contribuye al empobrecimiento patrimonial.

A pesar de que la ley indica que el Estado debe hacerse responsable de la búsqueda de personas desaparecidas y brindar atención integral a las víctimas indirectas de este delito, no sucede así.

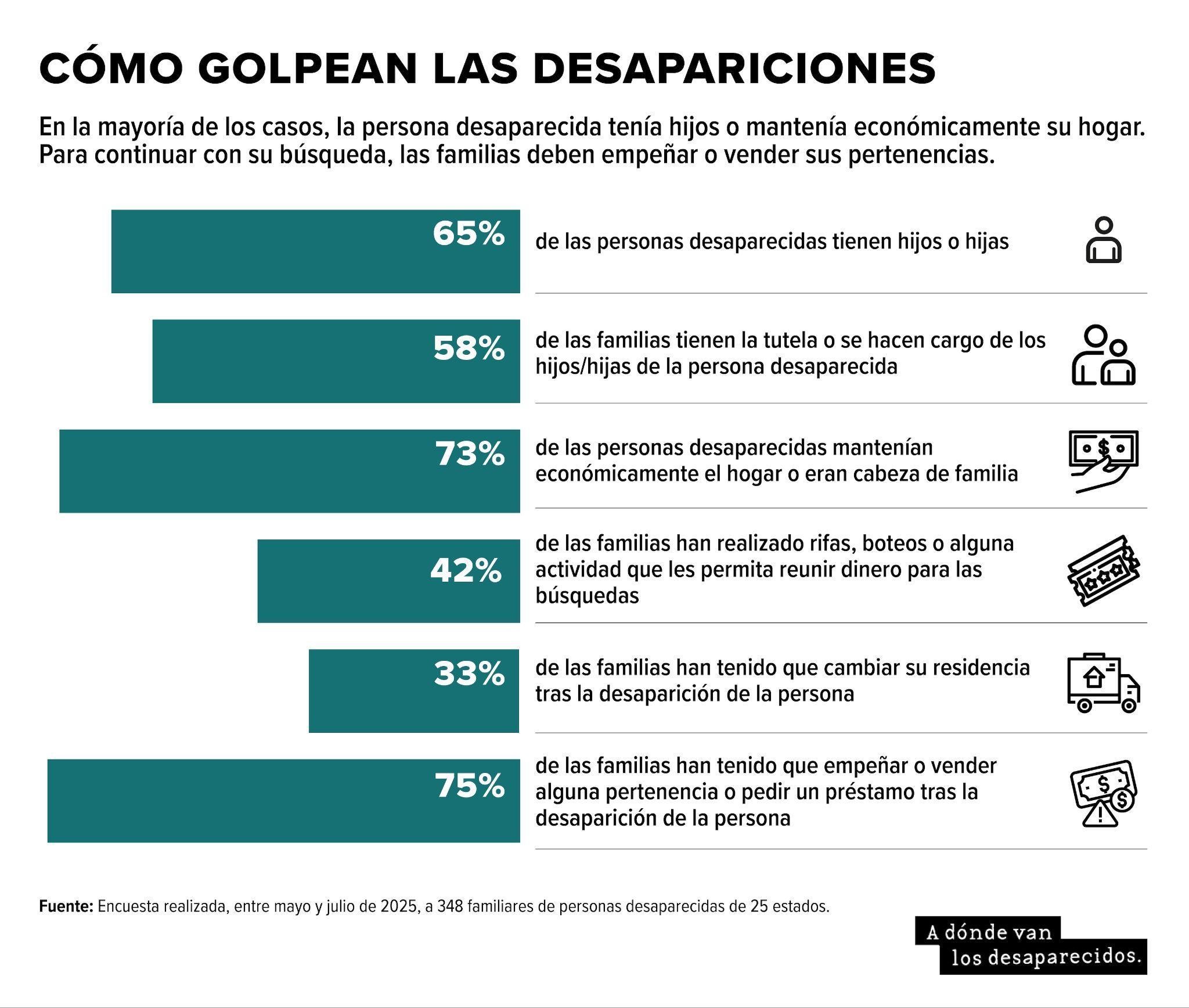

Para esta investigación se realizó una encuesta a familiares de personas desaparecidas entre mayo y julio de 2025; durante ese tiempo, se recibieron respuestas de 348 personas —309 mujeres y 39 hombres— de 25 estados.

De las personas encuestadas, 65% afirmaron que sus seres queridos ausentes tienen hijos e hijas, y el 58% de las familias se hacen cargo de la custodia o tutela de los menores. Además, 73% de las personas desaparecidas mantenían económicamente el hogar, o eran cabeza de familia.

Cuando desaparece la persona proveedora, los gastos en alimentos, renta, servicios, educación y salud continúan, y son los familiares quienes tienen que cubrirlos, junto con los costos de transporte y de materiales para las jornadas de búsqueda e identificación.

Pérdida de empleos

Pilar Velasco y su esposo asumieron el cuidado de su nieta de cuatro años tras la desaparición de su hija, María del Pilar Alarcón Velasco, el 19 de febrero de 2023. Ambos trabajan en el sector de ventas y viven en la ciudad de Puebla, por lo que cuando se realiza una acción de búsqueda en Huixcolotla, municipio donde desapareció su hija, ubicado a 50 kilómetros de la capital, deben asumir el costo del viaje en autobús —al menos 180 pesos por persona ida y vuelta—, más el transporte a la central, los taxis y los alimentos.

Es frecuente que los familiares de víctimas de desaparición tengan que vender o empeñar pertenencias como joyas, electrodomésticos, muebles y vehículos, e incluso pueden llegar a perder su casa; de los encuestados, 57% rentan una vivienda. Es también común el cambio de residencia, relacionado, en muchos casos, con amenazas derivadas de las búsquedas, o por falta de dinero al perder el trabajo: 33% de las personas consultadas tuvieron que mudarse después de la desaparición de un pariente.

Las familias de las víctimas también sufren un impacto en el empleo, pues muchos de sus integrantes dejan de laborar, o son despedidos y/o sancionados debido a los constantes permisos que solicitan para centrarse en los trámites y acciones de búsqueda, o ir a las diferentes instancias de gobierno a obtener información. De acuerdo con Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, el estigma por tener a un familiar desaparecido también es motivo de despidos, ya que algunos empleadores consideran que esto puede generarles una situación peligrosa o afectar su imagen.

“Algunas buscadoras salen todos los meses, otras salen todas las semanas, y esto, por supuesto, implica un deterioro en su economía”, subraya. Por esta razón, agrega, las buscadoras recurren al autoempleo o a una opción de trabajo más flexible, aunque eso signifique tener un menor ingreso o no contar con las prestaciones de ley, por lo que tienen dos o más ocupaciones.

El impacto económico tras una desaparición recae principalmente en las mujeres, quienes además de encabezar las búsquedas, se preocupan por cuidar y garantizar la subsistencia de la familia. Son a la vez proveedoras, cuidadoras y buscadoras.

Hay una serie de situaciones derivadas de la desaparición que generan gastos, explica Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Después de poner la denuncia, inicia el proceso más desgastante, ya que en muchos casos, las amenazas de grupos criminales o de las propias autoridades fuerzan a las familias a desplazarse. Tener que pagar por información como las sábanas de llamadas, u otros elementos de la investigación que deberían ser aportados por el Ministerio Público, es otra constante en todas las familias buscadoras, afirma.

Carrera de resistencia

Las acciones de búsqueda cuestan, desde ir con las autoridades a pedir informes hasta acudir a algún punto donde la persona fue vista, o participar en las jornadas en campo (recorrer terrenos donde puede haber restos humanos).

El gasto por asistir a una búsqueda, en promedio, es de 500 pesos, pero puede elevarse hasta 3,000 o 4,000 pesos, de acuerdo con las personas encuestadas o entrevistadas. Los pagos se incrementan dependiendo de las distancias y los días que dure el trabajo de campo.

Los principales costos son el transporte (señalado por el 49%), los alimentos, las copias de documentos y fichas, y las herramientas para excavar. Después, los servicios legales, como el acompañamiento de abogados especialistas —para dar seguimiento a los casos con las distintas autoridades—, y los alojamientos, cuando necesitan viajar a otras ciudades o estados.

Las familias de personas desaparecidas son obligadas incluso a pagar las pruebas de ADN que permitirán la identificación de un cuerpo, como denunciaron colectivos locales en Guerrero a Amnistía Internacional durante el trabajo de campo que realizó para su informe Desaparecer otra vez, publicado en julio. La Fiscalía General del Estado de Guerrero también les cobró las fotocopias de los expedientes y las fichas de búsqueda.

Anais Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, plantea que, regularmente, cuando ocurre la desaparición, las familias no se limitan a presentar la denuncia y esperar a que los agentes ministeriales les informen, sino que comienzan a movilizarse. Y cuanto más tiempo transcurre sin saber el paradero del ser querido, más participan en búsquedas o incluso las encabezan; además, la incertidumbre sobre lo ocurrido hace que se desplacen a más lugares donde podría haber pistas de la desaparición, lo que aumenta sus gastos.

“El tiempo y el dinero son las constantes. Después de que ya fuiste a todos los estados a buscar, a los centros de reinserción, y probablemente hasta te reuniste con posibles perpetradores, no solamente [se ve afectada] la economía, también hay una serie de desencantos, de omisiones, de maltratos, de revictimización, que muchas veces troza los casos y los posterga por años”.

El impacto económico, con el paso del tiempo, se hace también evidente en los gastos derivados de la atención de problemas de salud, tanto física como mental.

Suma de enfermedades

Mario Vergara buscó durante más de una década a su hermano Tomás, desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, Guerrero. Cuando falleció a los 48 años en un accidente laboral, el 18 de mayo de 2023, su cuerpo padecía un desgaste en las articulaciones y los huesos debido a las extensas jornadas de rastreo y el uso del pico y la pala. Buscar mermó su salud y su calidad de vida.

AI incluyó en Desaparecer otra vez las enfermedades que afectan a las buscadoras, como diabetes, colitis, hipertensión o hipotensión, gastritis, cáncer, bruxismo, problemas en los huesos y parálisis facial, entre otras. A esto se suman cuadros de salud mental, como depresión, estrés postraumático, insomnio, pérdida de memoria, ansiedad, pensamientos suicidas e intentos de suicidio, pero las cuestiones médicas pocas veces son atendidas de forma integral, ya que existe una negativa de las autoridades a reconocer que son consecuencia de la desaparición.

En 2021, la Red de Enlaces Nacionales (REN) —plataforma que reúne a más de 200 colectivos del país— entregó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU un informe sobre el contexto de las desapariciones en México que incluía los impactos en la salud, con el fin de visibilizar las condiciones en que las familias realizan las búsquedas y señalar la falta de atención médica.

Vergara fue un miembro sobresaliente de la REN que compartía sus conocimientos para rastrear fosas clandestinas. Esta red fue creada por Juan Carlos Trujillo Herrera, hermano de Raúl y Jesús, desaparecidos en Guerrero el 28 de agosto de 2008, y de Gustavo y Luis, vistos por última vez en Veracruz el 22 de septiembre de 2010.

Aunque tenía una economía sólida, hubo momentos en que Vergara debió parar las búsquedas y trabajar para sobrevivir, dice Trujillo. Lo mismo le pasó a su familia.

“Éramos joyeros, teníamos posibilidades económicas y sentíamos que no era imposible [hallarlos] porque no se consideraba una carrera de resistencia. Jamás pensamos que nos iba a impactar tanto; también hay que tomar la decisión de seguir buscando o seguir comiendo”, explica.

Los problemas de salud también les afectaron. Miguel Trujillo Herrera padece cáncer, después de 17 años buscando a sus hermanos.

Extorsiones y ayuda tardía

El 75% de las personas encuestadas han tenido que empeñar o vender alguna pertenencia, o pedir un préstamo tras una desaparición, como la familia de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, ausente desde el 5 de diciembre de 2018, cuando fue detenido por policías municipales en Acapulco. Su madre, Socorro Gil, denunció la desaparición forzada, pero debido a la falta de avances en la carpeta de investigación, ante la violencia institucional —después de que la fiscalía regional perdió videos y otras pruebas sobre el caso—, optó por buscar a su hijo con recursos propios, como hacen miles de familias en México.

Socorro empeñó aretes, collares, anillos y las pulseras que le gustaban, también sus accesorios de oro y plata para pagar un supuesto rescate, pero Jhonatan no regresó; fue un engaño. Al poco tiempo, vendió algunos muebles para solventar las deudas que contrajo cuando sufrió la extorsión, y para pagar los traslados a las búsquedas. La mujer de 51 años perdió su trabajo como modista y tuvo que desplazarse con sus hijas tras recibir amenazas de muerte por presionar a las autoridades para que investigaran y hacer preguntas que ayudaran a localizar a Jhonatan.

“Nosotros vivíamos con un nivel más o menos cómodo. Antes no padecíamos, pero sí sufrimos mucho después que se llevaron a mi hijo. Cambió totalmente nuestras vidas en todos los sentidos, no nada más en lo económico, también hubo amistades que dejaron de frecuentarnos”.

Las dos hermanas de Jhonatan abandonaron sus trabajos en enfermería y biología por seguridad y vendieron los últimos muebles que tenían antes de salir de Guerrero. Cuando la familia se estableció en otra entidad, continuó la búsqueda de Jhonatan a la distancia, con regresos ocasionales al estado para correr el menor riesgo posible.

La impotencia y desesperación más grande, dice Socorro, es salir y no encontrar, caminar por los cerros y regresar con las manos vacías porque las horas del día no alcanzan para recorrer más terreno.

“No nos den puntos donde no vamos a encontrar. Andar a ciegas es algo muy desesperante. Yo no me quisiera bajar del cerro, quisiera quedarme allá a buscar día y noche, y tener el poder de saber dónde encontrar a mi hijo o a alguien”, afirma.

Tres años después de la desaparición de Jhonatan, en 2021, Socorro recibió apoyo económico, jurídico y psicológico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aunque la Ley General de Víctimas establece medidas de ayuda inmediata. La CEAV es la institución federal encargada de atender a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos —con asesoría jurídica y representación legal sin costo, y asistencia médica y psicológica especializada—, mediante un modelo de operación “eficiente y efectivo”.

Lo mismo sucedió con Karla Guerrero, quien inició la búsqueda de su esposo Herón Miranda en 2014, pero fue hasta 2021 cuando recibió el apoyo de la CEAV, tras protestar en un campamento frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Antes, ella asumió el costo de trasladarse a las búsquedas.

La pareja vivía en Veracruz con sus dos hijas, donde tenían un negocio de compraventa de desecho industrial, hasta que Herón desapareció el 27 de marzo de 2014. Las jornadas de búsqueda requerían de mucho tiempo y dinero; sin nadie que lo manejara, el negocio quebró. Esto, sumado a los pagos que hicieron a personas anónimas que aseguraban conocer el paradero de Herón, provocó que la familia perdiera su casa, sus ahorros, e incluso su automóvil. Tuvieron que desplazarse a otro estado.

“Te tienes que agarrar de lo que sea con tal de seguir buscando, a veces pides prestado, hay veces que te llega la deuda hasta el cuello y ya no hallas cómo pagar y vas vendiendo lo poco que te queda, ¿no? Así es como más o menos uno va perdiendo lo que por años logró”, lamenta Karla.

Villalobos, vocero del MNDM, explica que las extorsiones pueden hacerlas desde funcionarios encargados de la investigación hasta personas que llaman para aprovecharse de la situación, asegurando tener información del familiar o incluso haberlo secuestrado. “Varía mucho, pero [el monto] puede ir desde los 5,000 o 10,000, hasta 100,000 pesos”.

En el informe de AI Desaparecer otra vez, que contó con la participación de más de 600 buscadoras de Guatemala, El Salvador, Honduras y de 30 estados de México, el 97% de las mujeres dijo haber enfrentado violencias relacionadas con la búsqueda; el 73% aseguró haber sufrido depresión y el 70% un daño a la salud; el 57% reportó un deterioro en las relaciones familiares; el 39% fue víctima de extorsión, y el 27% tuvo que dejar su casa.

Olivares Ferreto, directora de AI en México, asegura que “el Estado mexicano es quien pone en riesgo a las mujeres porque no busca a las personas [desaparecidas] y, por lo tanto, prácticamente las está obligando a salir a buscar. No es cierto que cualquier persona puede desaparecer en México, es decir, las víctimas son la población empobrecida, racializada, de las zonas periféricas de las ciudades”.

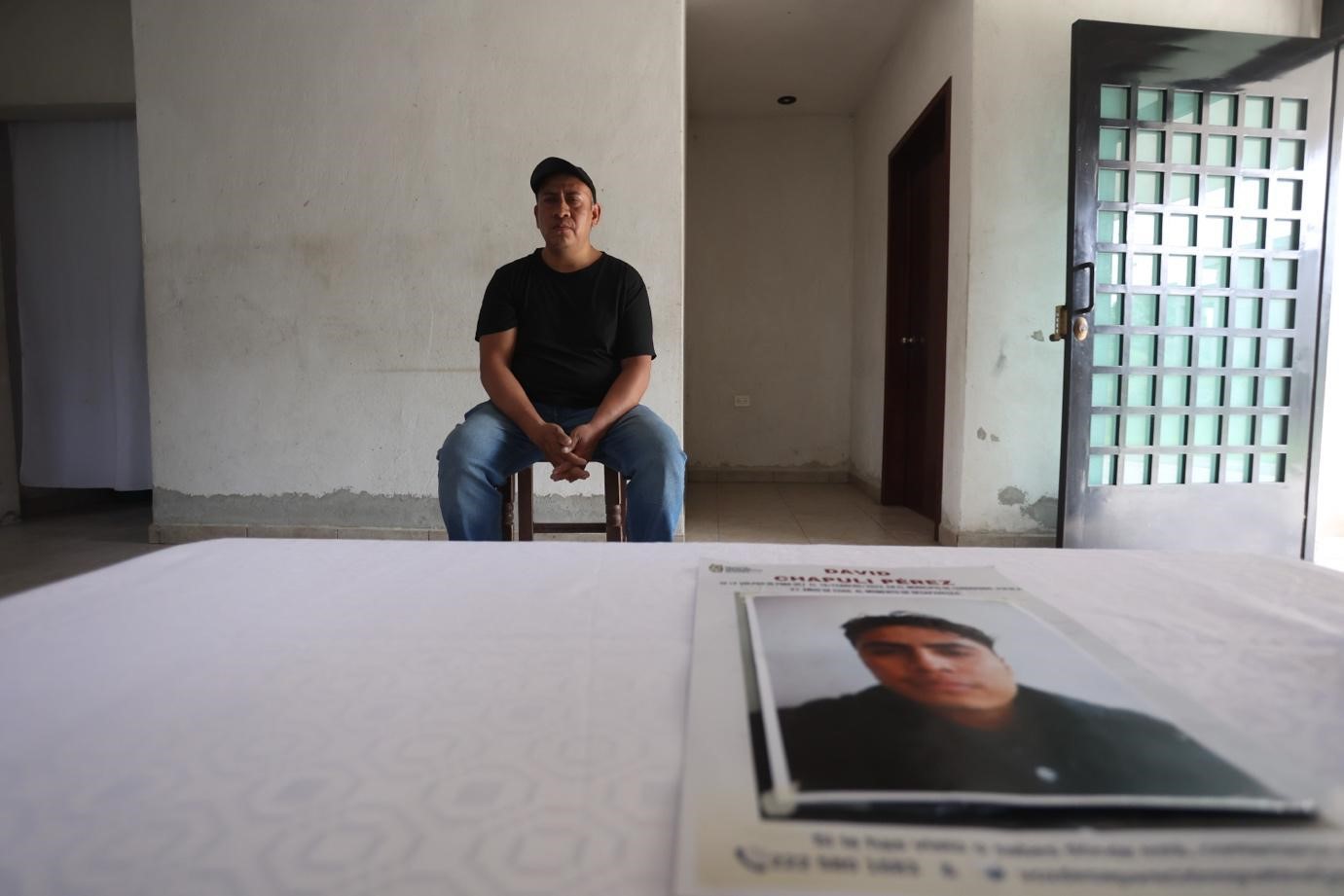

El costo de obtener informes

A Blanca Fabiola Pérez le toma más de dos horas llegar en autobús desde su casa en el municipio de Coronango, en la zona metropolitana de Puebla, a la sede de la Fiscalía General del Estado. Blanca se dedica al hogar; su esposo es quien sostiene económicamente a la familia y, hasta el 19 febrero de 2023, también contribuía su hijo David Chapuli Pérez, desaparecido ese día a pocas cuadras de su casa. Tan solo para obtener informes sobre la investigación, tiene que viajar más de cuatro horas y gastar cerca de 80 pesos en combis, o si quiere ahorrar tiempo, tomar un taxi que le cobra 500 pesos.

Blanca dice que ella y su esposo, hijo e hija, viven al día; con lo que gana su marido, tienen también que cubrir los gastos de las búsquedas, al menos los alimentos. Y como muchas familias, fueron víctimas de extorsión: le dieron 2,000 pesos a una persona que supuestamente tenía información del paradero de David; cuando les pidió más dinero, se dieron cuenta de que los engañaba.

Otras familias tienen que viajar desde estados alejados del lugar donde ocurrió la desaparición para dar seguimiento a sus casos, y buscar a la distancia complica aún más la situación económica. Joanna Alvear, mamá de Lilith Saori Arreola, ha organizado rifas y una colecta permanente en línea para costear los traslados desde el Estado de México hasta Puerto Escondido, Oaxaca, donde su hija desapareció el 2 de enero de 2023. Es el mismo caso del 42% de las personas encuestadas, que han realizado boteos, rifas o alguna actividad para reunir dinero para las búsquedas, ya sea de manera individual o en colectivo.

Lilith, de 21 años, viajó para pasar el Año Nuevo con su novia; después de una discusión, se fue a la playa y perdieron su rastro. Joanna dice que que hay muchas irregularidades en la investigación, como la falta de declaraciones detalladas de las últimas personas que la vieron con vida, y que su hija ha sido discriminada por ser transexual; incluso, la fiscalía estatal publicó inicialmente la ficha de búsqueda con el nombre que tenía antes de transicionar.

Para Joanna ha sido muy difícil reunir el dinero para trasladarse desde su casa hasta donde desapareció su hija: en esas 12 horas de trayecto invierte de 15,000 a 20,000 pesos entre transporte, hospedaje, alimentos para ella y su pareja, y las copias de las fichas de búsqueda de Lilith. Joanna hace joyería y, cuando vende sus pulseras y collares, les incluye una ficha de su hija; también en los productos que rifa.

“A veces te tienes que esperar porque no hay dinero, o porque tu pareja ya no tiene vacaciones”, dice. Al principio viajaban en avión, pero los recursos se fueron acabando, pese a la cooperación de amigos y familiares, así que ahora deben hacer la travesía por tierra, lo que implica invertir un día solo en el traslado.

Debido al apoyo limitado que brindan las instituciones a las víctimas, las familias idean diversas formas de obtener dinero para no frenar la búsqueda de sus seres queridos. En agosto existían 42 campañas en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos destinados a localizar a personas desaparecidas de 18 estados, como Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México.

El colectivo de familiares Flores en el Corazón, del Estado de México, además de solicitar apoyo en redes sociales, vende agua embotellada en semáforos y botea para reunir dinero y continuar las búsquedas. Piden que, ante el abandono institucional, la sociedad no las deje solas.

Alondra García pertenece a Flores en el Corazón y procura estar presente en todas las actividades del grupo, pero a veces, por razones económicas, no puede asistir a las mesas de trabajo de la fiscalía del Estado de México; por seguridad, vive desplazada del municipio de San Antonio la Isla, donde residía y desapareció su exesposo, Guillermo Albarrán Escalante, el 25 de febrero de 2023.

Este hecho afectó psicológicamente a toda su familia, hubo un impacto en la rutina laboral y escolar por el cambio de vivienda. “Es complicado, a veces, tener lo necesario, como una buena despensa. [...] Hacemos el trabajo que el Estado tendría que estar realizando; sin embargo, nosotros nos rompemos en mil pedazos con todo lo que tenemos que solventar: una casa, una familia”.

Una década de decepción

Juan Carlos Trujillo Herrera recuerda que su familia fue una de las que impulsó la creación de la Ley General de Víctimas en 2013, lo ve como un momento de esperanza que no se tradujo en la práctica, pues en su exigencia de justicia y en el acompañamiento a otras familias buscadoras es testigo de la falta de presupuesto y de personal, además de la omisión en la atención a víctimas.

“La Ley General de Víctimas es la ley que más obstrucciones tiene y ofrece menos garantías a una comunidad tan lastimada. El nivel de desgaste al que someten a las víctimas en el país es enorme; te desgasta más psicológica y emocionalmente que buscar a tu propio familiar”.

Desde su creación, la Ley General de Víctimas estableció el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) como la instancia encargada de formular y coordinar políticas públicas encaminadas a la protección, ayuda, asistencia, atención, y acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, pero durante el tiempo transcurrido no se ha vinculado con los sectores de salud, educación u otros, ni ha desarrollado una política que proteja a las víctimas de manera integral en su situación de vulnerabilidad.

Aunque, como parte de la reparación integral de las víctimas, la ley comprende medidas de restitución, que buscan devolver a la persona a la situación anterior al daño; medidas de rehabilitación, que facilitan hacer frente a los efectos sufridos; medidas de compensación, que se otorgan de forma proporcional a la gravedad del hecho tomando en cuenta los perjuicios y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito; medidas de satisfacción, que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, y garantías de no repetición, datos recopilados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) muestran que pocas veces las personas tienen acceso a una reparación del daño oportuna, integral y efectiva.

María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, describe el acceso a la atención a víctimas como un laberinto burocrático, con un sistema que trabaja con un presupuesto cada vez más reducido y genera una diferenciación en el acceso a derechos en las personas afectadas, marcada por sus posibilidades de sostener un diálogo con las distintas autoridades.

“Toda la institucionalidad de la atención a víctimas en México fue un logro del propio movimiento de las víctimas; lamentablemente, la aplicación de esta ley no solo recae en las comisiones locales o en la comisión federal, sino en un verdadero entendimiento por parte de las administraciones, en particular, de la administración federal, y no hemos visto que eso suceda en estos 10 años”.

El trato es diferenciado, pues los apoyos de 2,000 pesos mensuales en casos de atención a víctimas en los estados, aumentan hasta 13,000 pesos cuando las carpetas de investigación corresponden al ámbito federal. “Esto genera rupturas, incluso dentro de los propios colectivos, porque no se explica bien a las familias por qué una institución [federal] tendría que dar mejor atención que otra [estatal] cuando todas tienen el mismo mandato, que es atender a las víctimas”.

El informe De la esperanza a la decepción. Una década del Sistema Nacional de Víctimas, publicado por el Centro Prodh en mayo de 2025, concluye que el SNAV “ha fracasado como propuesta institucional para hacer frente al aumento exponencial de las víctimas en el país”, debido a factores como la falta de voluntad política, pues ningún titular del Ejecutivo lo ha presidido —aunque así lo establece la ley— ni ha buscado consolidarlo, y los recortes presupuestales a la CEAV.

De acuerdo con el documento, la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal, que en 2022 contaba con 123 integrantes en el país, otorgó hasta 2024 asesoría, representación y acompañamiento legal a 28,407 víctimas de delitos federales y violaciones graves a derechos humanos. Estas cifras muestran que el número de asesores y de acciones es insuficiente en comparación con la demanda de servicios.

En un país con más de 133,000 personas desaparecidas, según datos oficiales, la directora del Centro Prodh considera que las instituciones tendrían que realizar un abordaje mucho más integral para brindar servicios a las familias en temas laborales, de propiedad, sobre cómo presentar una declaración de ausencia (un instrumento legal que garantiza los derechos tanto laborales como patrimoniales de la persona desaparecida), o proceder al cobro de deudas o pensiones.

“Tendría que ser la propia asesoría jurídica la que pudiera dar [a las víctimas] una atención no solo en los temas penales, sino también en acompañar a las familias en otros aspectos legales que son importantes para ellas, y lo cierto es que no existe en este modelo de atención”.

Las directoras del Centro Prodh y de AI en México coinciden en que las autoridades están faltando a su deber de encontrar a las personas desaparecidas y de brindar atención a las víctimas que han asumido el rol de la búsqueda.

“Mientras continúa este fenómeno de la desaparición que aumenta todos los días, por supuesto que vamos a tener más y más grupos de familias buscando a personas desaparecidas, y el Estado mexicano tiene que hacerse responsable”, dice Olivares Ferreto, de AI. “También es responsable de cada una de las más de 32 personas buscadoras que han sido asesinadas. El Estado está faltando muchísimo a sus deberes y las buscadoras están poniendo no solo el cuerpo, sino su salud y su economía”.

Aranzazú Ayala Martínez y Laura Jiménez