Edomex 1er lugar en feminicidios y lesiones dolosas vs mujeres

octubre 28, 2025

Falla gobierno federal en proteger a Carlos Manzo; edil es baleado

noviembre 1, 2025Destaca ONU vínculo de empresas en desaparición de defensores; revisa caso de México

Ana Lorena Delgadillo, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, señala que el caso de los defensores de Aquila ejemplifica posibles vínculos entre empresa, Estado y crimen organizado. Por primera vez, en un informe plantea cómo el poder económico desempeña un papel en la desaparición de defensores

Destaca ONU vínculo de empresas en desaparición de defensores; revisa caso de México

30 de octubre de 2025

La desaparición en enero de 2023 del abogado Ricardo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia, defensores del territorio en la comunidad nahua de Aquila, Michoacán, quienes mantenían una lucha social y legal contra la minera Ternium, es representativa de cómo la triada Estado-empresas-crimen organizado actúa para desaparecer defensores en México y otras partes del mundo, señala el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (WGEID, por sus siglas en inglés).

En su reciente informe Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, los expertos independientes que integran el órgano de Naciones Unidas plantean que, de la información recibida en los últimos años sobre México, el caso de los defensores de Aquila permite mostrar un patrón en las desapariciones que podrían involucrar a empresas, como la impunidad, las omisiones del Estado en la investigación, y las acciones de presión para impedir una búsqueda efectiva.

“Claramente, es un ejemplo donde encontramos información de posibles vínculos para la desaparición entre la empresa, el Estado y el crimen organizado. Este es un caso que habla de población indígena, que es la más afectada por las desapariciones, y es un caso donde ha habido mucha actividad alrededor, con muchas manifestaciones internacionales, pero aun así seguimos sin encontrarlos. Lo que muestra el caso es justamente esa gran impunidad que rodea este tipo de desapariciones forzadas”, advierte la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, integrante del WGEID.

En su informe, este órgano creado en 1980 menciona la desaparición de Lagunes y Valencia al referirse a “casos en los que empresas comerciales, con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado, habrían perpetrado desapariciones forzadas de personas defensoras de la LNRE [la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, por sus siglas en inglés]”.

De acuerdo con un testigo de los hechos —un presunto “halcón” del Cártel Jalisco Nueva Generación—, los defensores fueron atacados por su oposición a las actividades mineras de la trasnacional. La empresa Ternium ha negado estar involucrada en su desaparición.

“El señor Ricardo Lagunes Gasca y el señor Antonio Díaz Valencia, en México, han sido víctimas de desaparición forzada en relación con su legítima defensa contra actividades mineras, y las autoridades presuntamente han omitido investigar su activismo ambiental como motivo”, observa el informe.

El grupo de trabajo, precisa Delgadillo, envió comunicaciones a Luxemburgo —sede de Ternium— para alertar sobre el caso y pedir su colaboración en la investigación. Además, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido “insistentemente” la intervención de expertos de otros países para que apoyen en las indagaciones, así como en la búsqueda de los defensores, sin que hasta ahora haya una respuesta favorable ni de la trasnacional ni del gobierno mexicano.

“Al estar enfrentando grandes poderes también se enfrentan grandes retos para lograr localizarlos y para poder avanzar en las investigaciones. Lo que está ejemplificando el caso de Ricardo y de Antonio es justamente esto, la lucha de las comunidades indígenas por su territorio, por sus recursos, y lo que les puede suceder a quienes enfrentan los intereses económicos de empresas muy poderosas”, afirma Delgadillo en entrevista.

Colombia, México y Honduras, entre los países más peligrosos

El informe del WGEID señala a Colombia como el país más peligroso para los defensores en América Latina, junto con México, Honduras, Ecuador, Perú, Guatemala y Brasil. La alarma se encendió tras detectar una tendencia mundial de desapariciones forzadas de defensores en represalia por su labor; estos delitos ocurren en naciones con un estado de derecho débil, que padecen corrupción y desigualdad, y carecen de “una legislación amplia sobre la conducta y las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos”.

El crimen organizado, en complicidad con el Estado y las empresas —incluidas las trasnacionales—, son responsables de la desaparición forzada de numerosas personas defensoras, advierte la abogada mexicana. Los sectores que preocupan especialmente al grupo de trabajo son la minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica, los combustibles fósiles y la industria maderera.

“Claramente, estas desapariciones suceden en un contexto donde existe una criminalidad organizada que está coludida con el Estado y con las empresas que cometen estas desapariciones para que puedan seguir teniendo un lucro con la apropiación que hacen de los territorios o de los recursos”, señala Delgadillo. “Parte de la importancia de este informe es que por primera vez se señala este nexo complejo entre los intereses económicos, lo estatal y la corrupción, la participación de las empresas y el crimen organizado”.

El informe del grupo de trabajo, publicado y presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detalla que cada país y región presenta un perfil de riesgo distinto para los defensores, moldeado por una combinación de factores que incluyen a “actores no estatales”, como el crimen organizado, las empresas —comerciales, trasnacionales o de seguridad privada— y las instituciones financieras. Intervienen además la inversión extranjera, los recursos naturales y los proyectos energéticos a gran escala.

Un punto en común en todas las regiones es que se privilegia el poder económico por encima de los derechos de las comunidades, y que existe una colusión entre el Estado y las empresas.

“En México, lo que resalta es esta colusión del crimen organizado con las empresas y con el Estado, que en algunos lugares hace muy difícil saber dónde está la división entre cada uno de ellos, porque están actuando de manera muy coordinada”, subraya Delgadillo, quién formó parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para la identificación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua en la década de 1990.

Entre las particularidades de México, agrega, se detectó a grupos del crimen organizado involucrados en las desapariciones de defensores, junto con la desprotección del Estado, la complicidad de la triada empresas-gobierno-criminales para llevar a cabo estos delitos, la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, la corrupción de las instituciones, la militarización, y el uso de guardias blancas para atacar a las comunidades y a quienes lideran la defensa.

“La impunidad actual de las desapariciones forzadas en México, junto con la presunta participación del crimen organizado y el aumento de la violencia contra los defensores, es muy preocupante, así como la violencia contra los pueblos indígenas que defienden a la LNRE”, precisa el informe.

De izq. a der., los integrantes del WGEID: Ana Lorena Delgadillo, de México; Aua Balde, de Guinea Bissau; Gabriella Citroni, de Italia; Grażyna Baranowska, de Polonia, y Mohammed Al-Obaidi, de Iraq. (Tomado de www.ohchr.org).

Defensores sin garantías de protección

“El tema de la desprotección resaltó mucho en México. No existen garantías efectivas para la defensa de las personas que están enfrentando un riesgo, desde que lo reportan hasta después de que haya una desaparición. El tema de la corrupción fue también muy resaltado en México”, señala Delgadillo, quien desde 2023 forma parte del WGEID.

Aunque el informe plantea que existen múltiples factores de riesgo para este delito, un hilo común es la disparidad de poder entre los defensores y los intereses a los que se oponen.

En entrevista, la abogada, que cuenta con más de 20 años de experiencia en temas como los derechos de las mujeres y de los migrantes, las desapariciones y los feminicidios, destacó tres aspectos relevantes del informe: la falta de estadísticas sobre las desapariciones de defensores, que contribuye a la invisibilidad en que permanecen los casos a nivel mundial; evidenciar que la lucha de los defensores no es solo contra el Estado, sino contra las empresas trasnacionales, lo que implica una desventaja social, económica y de seguridad, y mostrar que la ausencia de delimitación y de regulación sobre la tenencia de la tierra deriva en la apropiación de los territorios por las empresas o los gobiernos.

“Los derechos y las necesidades de las víctimas, incluidos los familiares y las comunidades afectadas, deben ser el centro de cualquier respuesta. Esto incluye sus derechos a la verdad, la justicia y una reparación integral”, subraya el documento.

Aunque no existen estadísticas a nivel global de las desapariciones de personas defensoras, el grupo de trabajo de la ONU retoma la información del informe de 2024 de la organización Global Witness, Voces silenciadas, así como los publicados en 2022 y 2023. Los especialistas también advierten que hay un subregistro de casos.

Según las estadísticas disponibles, entre 2012 y 2022, fueron asesinados 1,733 defensores, un promedio de uno cada dos días. En 2022, de 177 víctimas registradas, el 36% eran indígenas, muertos en conflictos relacionados con la agroindustria, la minería, la tala y los proyectos de infraestructura. Para 2023, los crímenes aumentaron a 196, con un 43% de víctimas indígenas y un 12% de mujeres, mientras que muchos otros defensores enfrentaban amenazas, violencia, estigmatización y criminalización.

“Eso nos habla de la invisibilidad en que están estos casos, porque ni siquiera se logra que haya estadísticas”, subraya la abogada.

A nivel mundial, en 2023 se denunciaron 1,538 violaciones de derechos humanos contra defensores en 105 países; quienes defienden a los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades campesinas de América Latina fueron los más afectados.

Delgadillo indicó que, entre la información que revisó el grupo de trabajo, está el especial sobre Defensores desaparecidos publicado por la alianza de medios A dónde van los desaparecidos, Mongabay Latam y Quinto Elemento Lab. La investigación registra que 93 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, de las que el 67% son indígenas.

El WGEID advierte que, cuando desaparece un líder o defensor comunitario, el daño no es solo individual sino colectivo, ya que se altera la estructura familiar, la cohesión social y un sentido de pertenencia colectiva que a menudo trasciende las fronteras.

Durante un año, el grupo de trabajo llevó a cabo consultas en las regiones de África, Asia y América Latina, y recibió información de países como China, Colombia, India, México, Tanzania, Nepal, Filipinas, Uganda y Tailandia; realizó, además, alrededor de 50 entrevistas.

Múltiples perpetradores

El informe subraya que la desaparición forzada de los defensores no es fortuita, tiene una conexión directa con el trabajo que realizan, pues su objetivo es impedirles llevarlo a cabo, y el delito se comete para crear un efecto disuasorio en la participación de otras personas.

Además de los agentes estatales que participan directa o indirectamente en las desapariciones forzadas —fuerzas policiales o militares, funcionarios locales—, se identificaron otros actores involucrados, como los grupos del crimen organizado —que en ciertos lugares han tomado el control directo de la explotación de los recursos naturales y han cometido desapariciones con la complicidad del Estado—, empresas comerciales y trasnacionales, grupos mercenarios, empresas de seguridad privada, instituciones financieras, grupos armados no estatales, terratenientes y colonos.

El grupo de trabajo observó una tendencia que muestra la implicación de empresas trasnacionales de naciones económicamente desarrolladas en las desapariciones forzadas de defensores de países en vías de desarrollo. Recibieron numerosos ejemplos que ilustran cómo este delito facilita la continuación de proyectos perjudiciales, pero lucrativos.

Según un informe de 2017, empresas con sede en Canadá, China y Estados Unidos estuvieron vinculadas en el 25% de los ataques reportados contra personas defensoras en los dos años anteriores. Casos más recientes de desapariciones forzadas de defensores involucran a compañías europeas que operan en India y México.

Pero las empresas no actúan solas, se advierte en el Informe, sino que lo hacen a través de la contratación de grupos criminales con el fin de no ser directamente ligadas al delito. Esta colusión pudo ser confirmada en países como Colombia, Perú y México.

“Los grupos del crimen organizado en Guerrero, México, mantienen vínculos con autoridades estatales, con quienes actúan en colusión para llevar a cabo desapariciones forzadas de personas que defienden sus tierras y recursos naturales”, indica el documento.

“En México, como en Colombia”, agrega Delgadillo, “se ve claramente que el crimen organizado es parte también de este número de actores involucrados”.

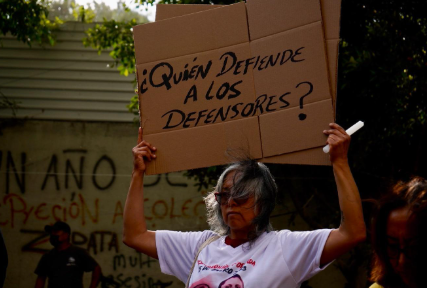

No existen estadísticas a nivel global del número de personas defensoras desaparecidas. En la imagen, protesta ante la Segob al cumplirse un mes de la desaparición de los defensores de Aquila. (Ulises Martínez/ObturadorMX)

Impunidad y ausencia del Estado

La falta de confianza en las autoridades y el temor a las represalias tiene un impacto en los familiares de las personas defensoras desaparecidas, que pueden ser amenazados, atacados, desaparecidos o asesinados si continúan buscando justicia o la verdad sobre el paradero de sus seres queridos, lo que contribuye a la falta de denuncias y a la invisibilidad de las desapariciones forzadas.

“Los marcos jurídicos nacionales, cuando existen, a menudo se aplican de manera deficiente”, concluye el informe, “y los defensores se enfrentan a una impunidad generalizada, a la criminalización y a la estigmatización pública”.

“Hay una ausencia del Estado una vez que se denuncian los riesgos, y hay una ausencia del Estado una vez que desaparece la persona en medidas efectivas de búsqueda”, señala Delgadillo.

“Las disputas en torno a la tenencia de la tierra”, agrega el grupo de la ONU en sus conclusiones, “la corrupción gubernamental para la explotación de los recursos y la falta de consentimiento previo informado [de las comunidades] son factores que, cuando se evalúan a nivel mundial, contribuyen a crear un clima de inseguridad para los defensores de la tierra y los recursos naturales, lo que a su vez puede dar lugar a un mayor riesgo de desaparición forzada”.

Las recomendaciones que el grupo de trabajo hace a los Estados incluyen adoptar leyes, políticas y prácticas que garanticen los derechos de las comunidades a las tierras ancestrales y su reconocimiento; tomar medidas urgentes para buscar a los defensores víctimas de desaparición forzada, y garantizar el enjuiciamiento no solo de los autores directos, sino también de los facilitadores, incluidas las empresas trasnacionales, los inversionistas y los bancos de desarrollo que financian, apoyan o incentivan proyectos relacionados con las desapariciones forzadas.

Los especialistas advierten como un pendiente la necesidad de que los países armonicen su legislación interna y establezcan obligaciones corporativas en materia de derechos humanos, que incluyan la imposición de sanciones a las empresas por incumplimiento.

“Una parte novedosa [del informe] es que se construye una serie de responsabilidades para las empresas y viene un capítulo fuerte de recomendaciones para el Estado que tiene que ver con la legislación”, subraya Delgadillo. “Tiene que haber una legislación clara frente al actuar de las empresas, el Estado tiene la obligación de suspender actividades de las empresas si están llevando a cabo actividades que violen derechos humanos y donde puede haber riesgo de desaparición forzada”.

A las empresas comerciales e instituciones financieras, el grupo de trabajo les recomienda, entre otras medidas, abstenerse de propagar narrativas perjudiciales e iniciar acusaciones o procedimientos legales infundados contra los defensores, o denunciarlos ante las autoridades como medio para intimidarlos; suspender las operaciones cuando exista un riesgo creíble de desaparición forzada, cuando no se haya obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, y cuando la disidencia haya provocado violencia.

Establecen también que las empresas deben cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas; facilitar el acceso inmediato a los territorios pertinentes; proporcionar apoyo logístico y material para las labores de búsqueda; financiar análisis de expertos independientes cuando sea necesario, y aportar recursos materiales para la investigación.

A la oficina del Alto Comisionado de la ONU le piden reforzar el monitoreo y la elaboración de informes públicos sobre las desapariciones forzadas de personas defensoras, que aborden los patrones que impliquen una colusión entre actores estatales y no estatales, y la conducta empresarial trasnacional, mientras que a las organizaciones nacionales de derechos humanos les solicita realizar un mapeo, en colaboración con las comunidades afectadas y los organismos que las apoyen, de la legislación aplicable en las áreas de derecho agrario, civil, administrativo y penal para identificar los riesgos existentes en relación con la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.

Delgadillo explica que, una vez terminado, enviaron el informe a los Estados mencionados, pero ninguno de estos países ni las empresas que buscaron para que contribuyeran con información sobre los casos, respondieron; por lo tanto, considera que no han aceptado las recomendaciones.

Para la experta en derechos humanos, el informe busca no solo documentar la grave situación que enfrentan las personas defensoras, sino generar una reflexión en la sociedad sobre la importancia de la labor que realizan junto con sus comunidades, y la urgencia de protegerlas.

“El informe lo que trata de mostrar también es una responsabilidad universal. Hay una responsabilidad de los Estados, en primer lugar, pero también de la sociedad de defender a quienes están defendiendo nuestros derechos, y el hecho de que no haya ni siquiera estadísticas de las desapariciones habla de lo olvidadas que están estas personas y comunidades”, concluye Delgadillo. “Es importante que haya una conciencia mucho más amplia de que es nuestro deber proteger a los que están protegiendo nuestros derechos y recursos”.

Analy Nuño