La tragedia sin fronteras de la desaparición

diciembre 21, 2023

ONGs exigen a AMLO parar descalificaciones a su trabajo en caso Ayotzinapa; padres se suman

enero 4, 2024Sin noticias de los 18 desaparecidos de Texcapilla y Toluca

NOTICIAS

Sin noticias de los 18 desaparecidos de Texcapilla y Toluca

02 de enero del 2024

El estado de México recibió el 2024 sin noticias de la localización (o al menos de una búsqueda intensa y real) de los 18 desaparecidos levantados por presuntos integrantes del crimen organizado en Edomex, cuatro correspondientes a trabajadores de una bodega de venta de pollos de Toluca y 14 de Texcaltitlán, la mayoría integrantes de una familia completa.

Cómo se recordará diciembre del 2023 resultó un cierre de año particularmente violento, con los hechos registrados el 8 de diciembre cuando docenas de campesinos de Texcapilla, organizaron una revuelta en contra del "cobro de piso" por presuntos miembros de la Familia Michoacana (FM), lo que resultó en 14 muertos; siete lesionados y al menos 14 desaparecidos.

Inicialmente se hablaba de nueve personas integrantes de una familia que habrían sido levantadas por los mismos delincuentes, luego el número se ajusto a 14, es decir cinco más.

La #FGJEM dió a conocer los nombres de las víctimas y tras un segundo informe al que también asistió la gobernadora Delfina Gómez, se reveló que la búsqueda de las víctimas es administrativa, ya que no revelaron operativos específicos urgentes ni investigaciones para el rastreo de las personas.

Las acciones de las autoridades se han limitado simplemente a emitir fichas de búsqueda e intercambiar informes con otras dependencias; también se solicitó a la Comisión de Búsqueda un "Plan de Búsqueda", confirmando la tragedia de los desaparecidos en México, que activamente las autoridades no los buscan.

Igualmente emitió una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información para dar con el paradero y el fiscal hizo un llamado a la población para su localización, sin revelar algún tipo de búsqueda intensa en campo.

En ese segubdo informe el fiscal, José Luis Cervantes, reveló la detención de una persona perteneciente a la FM pero sin relación directa al caso, pese a lo cual no dejaron de mencionarlo como si fuera un logro que nada tiene que ver con las personas que siguen desaparecidas.

Los nombres de las personas desaparecidas de Texcaltitlán son:

Trinidad Huicochea Salcedo 67 años

Joel Huicochea Arce 33 años

Norma Esquivel Ortiz 36 años

Ana Teresa Huicochea Esquivel 19 años

Nataly Guadalupe Huicochea Esquivel 23 años

Edwin Huicochea Esquivel 14 años

Dylan Tadeo Huicochea Trinidad 4 años

Keyly Natay Huicochea Trinidad 1 año 6 meses

Lucero Huicochea Esquivel 13 años

Javier Contreras Albarrán, de 35 años

Germán García González de 25 años

Pablo Esquivel Salcedo de 42 años Urbano Alejandro Ramírez Mercado, de 49 años

Rodrigo Calixto Ramírez, de 64 años

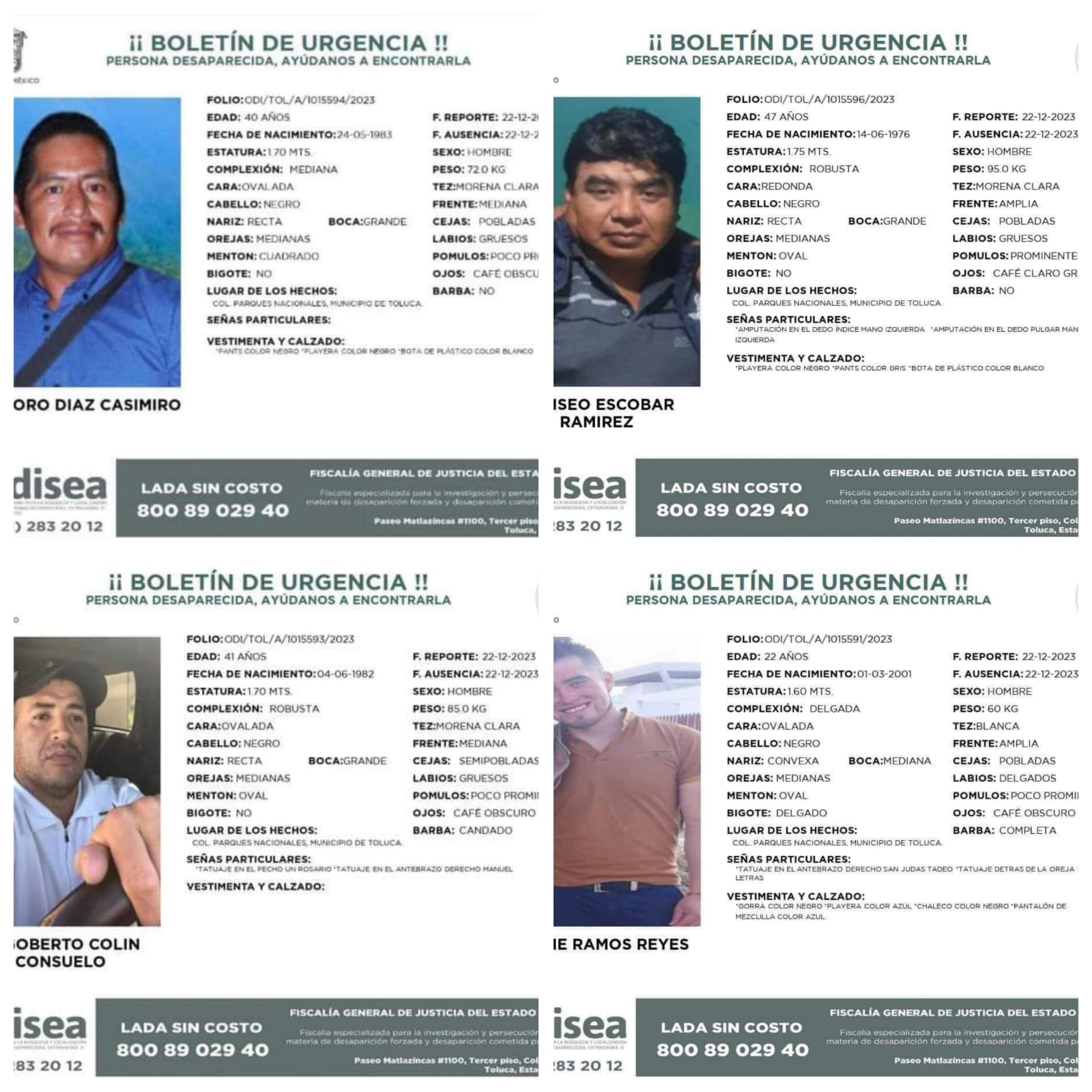

Las víctimas de desaparición de la bodega de la colonia Del Parque de Toluca son:

Jaime Ramos Reyes de 22 años; Eliseo Escobar Ramírez, de 42 años; Isidoro Díaz Casimiro de 40 y Rigoberto Colín Consuelo de 41 años.

En el caso de los desaparecidos de Toluca, todos trabajadores de una bodega de venta de pollos, las autoridades ni siquiera mostraron alguna acción realizada para rastrear el vehículo (una camioneta) en la que fueron levantadas y privadas de su libertad.

No sé conoce ninguna otra movilización profesional para localizarlos con vida, la propia dueña del negocio denunció antes de cerrar el año que ya había levantado tres denuncias por la extorsión y amenazas de que había venido siendo víctima, sin que las autoridades le hayan dado seguimiento a una sola de sus denuncias.

Estas 18 personas siguen desaparecidas ante la indolencia de autoridades y de la propia gobernadora Delfina Gómez, quien simplemente ha ratificado en todos sus cargos a integrantes de las mismas estructuras corrompidas de toda la administración que ya venían operando con Alfredo del Mazo.

Ma. Teresa Montaño